Ruta por Panillo

31/Agosto/2017 – (14 km)

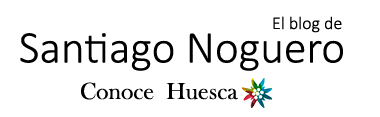

Oscuras e intimidantes nubes de lluvia nos han acompañado durante una buena parte de la ruta de hoy, incluso han hecho acto presencia algunas gotas de agua durante el recorrido, pero, al final, todo se ha quedado en una amenaza. El itinerario ha dado comienzo en Panillo, junto al cementerio, para ascender a lo alto de la sierra de Torón, siguiendo la traza del antiguo camino a Puy de Cinca (actualmente reconvertido en PR HU-149); una vez superado el pronunciado desnivel (cercano a los 300 m en poco más de 2 km) hemos alcanzado la pista rodada, que hace las veces de cortafuegos (señalizada como GR-1, en su tramo entre Grustán y Pano) para dirigirnos a la ermita de San Martín y después visitar el Mirador de Malterrero; a continuación hemos visitado las ruinas del antiguo castillo de Panillo y después de pasar por la ermita de La Virgen de la Collada, tomar el camino (PR HU-49) que nos iba a llevar hasta el Templo Budista, Dag Shang Kagyu.

La sierra de Torón, hace de línea divisoria entre los ríos Ésera y Cinca, delimitando las Comarcas de Ribagorza y Sobrarbe. Es una sierra que, según donde nos encontremos, puede llegar a adoptar varios nombres: “sierra de Grustán; sierra de Troncedo; sierra de Lapenilla; sierra de Pano”. Terreno muy escabroso que es surcado por unos profundos barrancos, actualmente tapizado por un manto de pino de repoblación, que ha resultado ser la losa que ha sepultado a los pueblos que por aquí existían y que fueron despoblados y abandonados coincidiendo con la construcción del embalse de El Grado.

Un territorio donde el olivo era el cultivo predominante (en Panillo todavía persisten plantaciones de viejos olivares, aunque poco a poco van siendo abandonados y cayendo en el olvido). No es extraño por tanto que, en los pueblos ubicados a ambas vertientes de la sierra de Torón, se construyeran unos molinos de aceite con grandes prensas de madera, que superaban con creces los 10 metros. En el pueblo de Panillo, el molino, que data del siglo XIX, se reformó no hace muchos años; la prensa de Puy de Cinca se halla expuesta en la calle Las Fuentes, en Barbastro, junto al cauce del río Vero; en cuanto a los que existían en Lapenilla y Clamosa, se sabe que todavía funcionaban a mediados del pasado siglo, aunque desconozco su estado actual. Por estas agrestes tierras, también se cultivaba el cereal y la viña y las huertas estaban cercanas al cauce del río Cinca, hoy inundadas por las aguas del pantano. Durante el siglo XIX, también hubo un intento de practicar la sericicultura (fabricación y producción de seda).

El trayecto senderista se inicia en Panillo (PR HU 149), justo en las mismas tapias del cementerio. En sus inicios es una antigua pista rodada que, en su momento, sirvió para extraer zaborra de una cercana cantera. Vamos atravesando pequeñas y estrechas fajas aterrazadas, en buena parte yermas e invadidas por la vegetación espontánea. Antes de que se acabe la pista, nos encontramos con una señalización que nos indica que por allí existió el asentamiento de “La Puebla de Panillo” (siglos XIV/XV), hoy desaparecido y prácticamente sin rastros de edificaciones, aunque hay algún amontonamiento de piedras que bien pudieran indicar alguna derruida construcción.

Un poco más adelante, la pista se acaba y da comienzo una empinada senda. Olivos, encinas, robres y algunos enebros es la vegetación arbórea predominante, para pasar después a imponerse el pino de repoblación, que, por cierto, dejaban notar los efectos de la nevada del pasado mes de marzo, con gran cantidad de arbolado partido en dos, y menos mal que habían desbrozado y limpiado el camino sino hubiéramos tenido problemas.

Nos desviamos de la senda de subida unos metros para visitar un antiguo “horno de cal”. Poco queda de este horno (llamados también calera o calero), donde, gracias a la calcinación de la piedra caliza, se obtenía óxido de calcio, lo que llamamos “cal”. Todavía quedan pequeños túmulos de piedra caliza por los alrededores a la espera de su cocción, la cual, es más que previsible, nunca va a llegar. Normalmente, estos pozos u hornos de cal, se ubicaban en los lugares donde era más factible coger las piedras, las cuales se hallaban dispersas por las cercanías y evitaban así tener que abrir canteras para su extracción. Muy dura esta labor.

Hasta bien entrado el siglo XX, todavía se seguía este sistema para la producción de la cal, que llegó a tener utilidades varias, desde la elaboración de argamasa para la construcción, hasta el blanqueo y desinfección de las casas. Este producto también se usó con fines médicos, para combatir las enfermedades relacionadas con los huesos, y como desinfectante para los enterramientos en los casos de epidemias o de ejecuciones de presos, y en la agricultura se utilizaba para corregir la acidez de los suelos, además de que también servía para adobar pieles, dadas sus propiedades antisépticas y estabilizadoras.

Superado el “horno de cal”, la senda se va empinando y endureciendo por momentos, sucediéndose las serpeantes lazadas hasta alcanzar la pista que discurre por el mismo lomo de la sierra (GR-1). Llegados a este punto, nos encaminamos hacia la próxima ermita de San Martín.

La ermita de San Martín data del siglo XVI y desde ésta se consiguen unas buenas vistas sobre el embalse de El Grado y todo su entorno. Aunque el día estaba muy nublado y la visibilidad no era muy buena, desde lo más alto del vertical escarpe se podían distinguir: “Torreciudad; La Puebla de Castro; Ubiergo; Puy de Cinca; Mipanas; Abizanda; Clamosa; la sierra de Arbe; el Entremón y el castillo de Samitier; el Tozal de Palo, el pantano de Mediano; Monte Perdido; Peña Montañesa y la sierra de Guara”.

En la ermita de San Martín, situada muy cerca del monte de su mismo nombre (1138 m), se venera a San Martín, obispo de Tours, y es un lugar de peregrinación donde participan activamente los descendientes de los pueblos que tuvieron que abandonar cuando la construcción del embalse de El Grado. Cuenta con un gran patio interior y lo que fueron unas antiguas cuadras para los animales que traían a los romeros, además de dos dependencias para el culto, lo que es la propia ermita y el oratorio, así como un pequeño cuarto que servía como refugio. Durante la noche de San Juan, uno de los ritos era tirar gavillas encendidas por las laderas del monte, a modo de efecto purificador y que sirviera de protección contra todo aquello que pudiera entorpecer o estropear el proceso normal de las cosechas (plagas, tormentas, conjuros, ….).

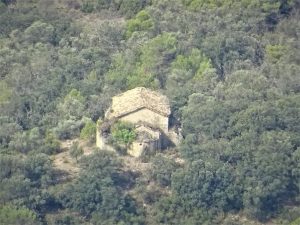

Desde aquí pueden divisarse a la perfección lo que son las ruinas del antiguo poblado de Puy de Cinca y lo que queda de la torre de su iglesia, que fue partida por la mitad por un rayo y no hace mucho tiempo se derrumbó una de las partes. Esta población, que nació en el siglo XI, fue la más grande de la zona durante los siglos XVI/XVII llegando a formar parte de la Baronía de Clamosa, albergando a más de 200 habitantes a mitad del siglo XIX, y cuando desapareció, a finales de la década de los años 60 del pasado siglo, permanecían en él más de 150 personas.

Puy de Cinca (Podio de Cinca), se fundó gracias a Sancho Ramírez, quién, después de la toma de Muñones y, posiblemente, de Torreciudad, decide asegurar el control de la margen izquierda del río Cinca, repoblando la zona a partir del siglo XI. El Podio, debió situarse en la parte más alta del pueblo, rodeando a la iglesia. La cercana ermita de La Virgen del Romeral data del siglo XII.

De vuelta al GR-1, nos acercamos hasta el “Mirador de Malterrero” (el nombre ya lo dice todo sobre el tipo de terreno que es, todo piedra caliza y bastante escarpado). Las vistas paisajísticas desde este lugar son inmejorables, a pesar del día tan nublado, se podían distinguir claramente “Castillo Mayor; Los Sestrales y el Pico Mondoto; con la garganta del Cañón de Añisclo y como telón de fondo Monte Perdido”. Nos propusimos volver en un día claro de invierno, pues, el espectáculo debe ser brutal.

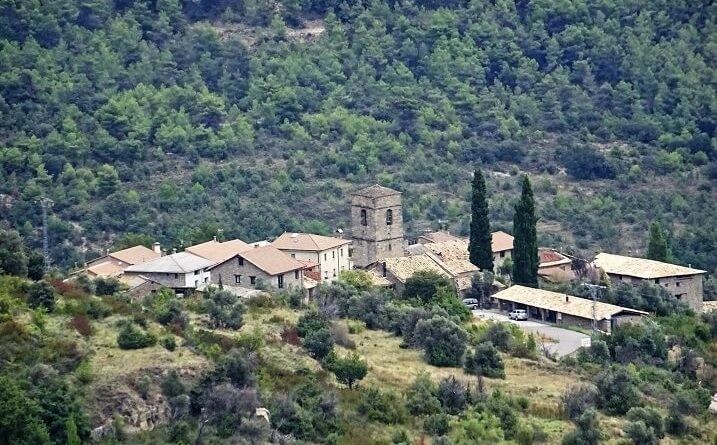

Se nota que estamos en un territorio que fue frontera allá por los siglos X/XI, entre lo que eran los dominios musulmanes o cristianos. Estamos en el Castillo de Panillo (siglo XI), del que se dice que, en un principio, pudiera haber sido una atalaya musulmana, la cual pasaría a manos cristianas en tiempos de Ramiro I o de Sancho Ramírez, en los tiempos de la conquista de Graus. Casi enfrente y muy cerquita, existió la fortaleza de Pano, base de operaciones de Ramiro I en su intento de conseguir Graus, donde se hallaba el monasterio de San Juan Bautista y del que tan solo queda la ermita de San Antón.

No muy lejos de aquí, también se hallan las antiguas fortalezas de Abizanda, Clamosa (Cala Muza, castillo de Muza o Muzás), La Guardia (entre Pano e Ixep), y el Mon o Qasr Muns, más conocido como el castillo de Perarrúa. También, se puede distinguir a lo lejos el castillo de Samitier, sobre el mismo Congosto de El Entremón. (El Castillo de Clamosa, enclavado sobre un espolón rocoso, del que no queda casi nada, y que pasó a manos cristianas a mitad del siglo XI, fue utilizado como cárcel en el siglo XIII para albergar a los judíos de la aljama de Monclús, que por aquellas fechas se hallaban un tanto revoltosos; la fortaleza sufrió daños al ser asaltada para intentar el rescate de los presos).

El Castillo de Panillo, protegía los caminos que iban a La Fueva y al Biello Sobrarbe. De su torreón circular, tan sólo queda una parte, y junto al mismo se hallan las ruinas de una pequeña iglesia (Santa Engracia), con unos buenos muros de carga y sobre el que reposaba, a buen seguro, una bóveda de cañón, todavía permanecen en pie las paredes de su ábside semicircular con orientación hacia el este.

Descendemos por el GR-1 hasta la cercana ermita de La Virgen de la Collada (siglo XVII), para tomar, justo al otro lado de la carretera, la senda que nos ha de llevar hasta el Templo Budista (PR HU-49).

En el siglo XVI, campaba por estos lugares el famoso bandolero, Lupercio de Latrás, un hombre de gran valor, fortaleza y astucia más que probada, que estaba emparentado con los Bardaxí. Combatió en las filas del ejército del Conde de Ribagorza en su lucha contra el rey Felipe II, capitaneando un gran grupo de bandoleros, bearneses, catalanes y aragoneses, erigiéndose en defensor de los ganaderos de las montañas, a los que vengaba de su muerte. Tomo parte muy activa en la guerra de Ribagorza. (Ver libro Bardaxí, de Severino Pallaruelo).

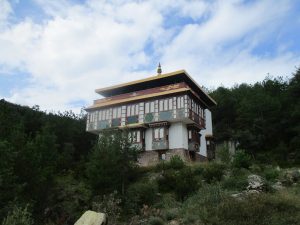

Sobre el Templo Budista, Dag Shang Kagyu, ya hicimos una pequeña referencia en nuestra caminata entre Ejep (Ixep) y Pano. Nada que añadir a lo que ya manifestamos en su momento, aunque, eso sí, recomendamos una visita al mismo, pues, a medida que vas acercándote, unas ondeantes banderolas que ondean al viento parece como si quisieran darte la bienvenida, con sus colores blanco, azul, rojo, amarillo y verde, que vienen a representar a los elementos de la naturaleza, como son el agua, la tierra, el fuego, el espacio o el aire.

Algunas de las fotografías de este post fueron tomadas por Carlos Bravo Suárez